夕飯づくりが死ぬほどめんどくさくて、マジでほんとにめんどくさくて、死にそうなとき…

あなたはどうしますか?

こんにちは、日本新・主婦代表森雨です。

私は普通のお母さんと言われたり「主婦」と言われたりするあなたと同じように

夕飯づくりがめちゃくちゃめんどくさくて、もう正直冷蔵庫の前に行くのもめんどくさくて、

結局夜7時(子どもが「お腹空いた!」と自ら菓子パンを探し出すまで)布団かぶって

寝ていたことがたびたびあります。

夫が帰ってきて「どうしたの?しんどいの?」「ご飯どうする?」と言ってきたので(なんであんたのご飯を私が考えなきゃいけないんだ…)と泣きそうになりました。

こんな経験、きっと100人中8人くらいはありますよね…?

今回のテーマは、以前から時折SNS上で論争になる「ご飯づくり」について。

私はこのブログでも再三

「主婦とひとくくりにしてはいけない。みんなそれぞれスキルに差がある」

と言ってきました。

色んな経験や技能の差から、家事能力はそれぞれ違います。忍耐力も違うし、体力も年齢も好みも違います。だから「このくらい主婦なら当然」「母親なら耐えて当然」というのは南極のペンギンにアフリカで暮らせというくらいめちゃくちゃなことです。

日本では昔から「家庭の味」「おふくろの味」と言って丁寧な家事(ご飯づくり)は家族に対する愛情の証と言われてきました。

テキトーな食事作りをする主婦を「子どもが可哀想」「主婦の怠慢」と非難し、丁寧な暮らし(家事をこなしながら手作りの栄養満点の献立を考える)こそ「賢い主婦」だと説いてきました。

しかし、そんな重圧を日本人誰もが強いてきたわけではありません。親世代の主婦の中にも「料理をもっと簡単に、時短で作って出来るだけ手を抜く」ことを最初に広めた料理研究家たちがいるんです。

日本の料理研究家を見れば、「主婦」がどういう役割を担い、また社会の偏見と戦ってきたかがよくわかります。

目次

小林カツ代から始まった「時短・手抜き」料理の真意

先日、一冊の新書とエッセイを読み終えました。

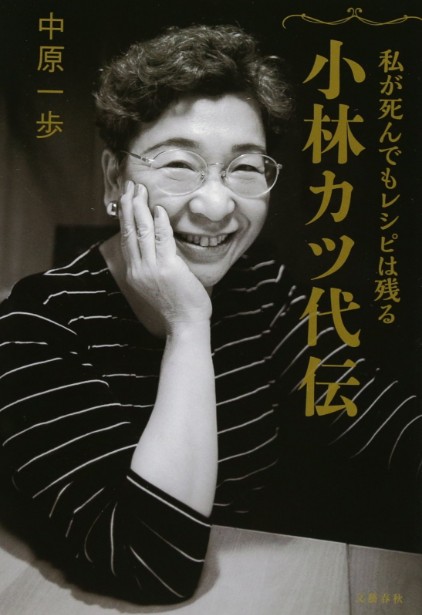

『料理研究家』を時代ごとに研究した『小林カツ代と栗原はるみ 料理研究家とその時代 (新潮新書)』

そして、

料理研究家の小林カツ代のドキュメンタリー本です。

私は子どもの頃から母が栗原はるみファンだったのもあり、料理研究家については結構詳しかったんですが、今回この二冊を読んで「小林カツ代すげぇ…」とすっかり感心してしまいました。

読者の多くの方が、料理研究家は「スーパー主婦」で料理が上手くて仕事もパーフェクトにこなすので料理が苦手な人にとってはイマイチ好きになれない存在というか、縁遠い存在と思っているかもしれません。

確かに、昔の料理研究家は専業主婦が本格的で手の込んだ料理を自宅で作る方法をレクチャーして人気を博しました。

いかに料理に時間と手間をかけるかが主婦(当時主流だった専業主婦)の力の見せ所とされ、毎日違った食材を美味しく調理して家族を喜ばせることこそ女の喜びとされてきたのです。

しかし、そんな中料理研究家として「働く女性」の味方となったのが小林カツ代でした。

【小林カツ代】働く女性の味方は自らも働く「主婦」だった

実は小林カツ代は育ちの良いお嬢様で、結婚当時は味噌汁一つまともに作れない主婦でした。

今でこそ、料理の基本についての本はごまんとありますが、昔は堅苦しい料理本が多く、なかなか「コレが作りたい」というものを調べられる本が無かったそうです。

母親に電話で聞いたりお店で店主に直接教えてもらったりしながらちょっとずつ研究を重ね、ようやく様になったらしいです。

当時の料理に対しての思い出がその後料理研究家となって活躍してからの思いにつながっています。

1960年代半ばになるとそれまで結婚後に働く女性は珍しかったのが、人手不足もあって1970年には54.7%もの主婦が働きに出るようになりました。

戦後の民主教育により、夫や家族のために一日家事をする女性より自らも生きがいとなる仕事を得ることが理想の女性像と変化したんです。

しかし、そんな主婦たちを許せない、主婦の怠慢だ!と言って家庭で家族に喜ばれる食事を作ることこそが女の喜びであると言った男性たちも少なからずいました。

『サザエさん』はそのモデル的アニメで、サザエやフネのように一日家にいて夫に従い、家族のために働く主婦は夫や子どもの健康管理になくてはならない、とまだ国をあげて奨励していた時代です。

そんな中でいかに「時短」で美味しく料理を作るか?を説いた小林カツ代の存在はある意味革命でした。

「食の基本はやはり家の料理です。でも、必ずしも母親が作らなくてはいけないということはありません。

(中略)誰でもいいから家の人が美味しい料理を子どもに作ってあげることです。それが子どもに記憶にしっかりと残るんです」「毎日作るんだから、100おいしいことを目指さなくていいのよ。80おいしければいいじゃない。そうしないとやってられないわよ」

「本当に時間がなくて、それでも殺伐とした食卓にだけはしたくないと思っている人が、時々はお総菜売り場を利用してもいいではありませんか」

主婦が共働きでも、夫も料理に立つことは少なかった時代。

そのときに感じた「どうして夫は料理をしないんだろう」という想いが「誰でも美味しい料理を作れるように」という簡単で独創的なレシピにつながっています。

例えば、肉じゃが。

それまでの料理研究家のレシピによれば肉じゃがにはだし汁を使い、

具材が煮えるまでコトコトと長い時間火加減を調整しながら作っていました。

しかし、小林カツ代は肉じゃがを出汁ではなく、水で。

調味料はみりん・砂糖・しょうゆの3種類だけ。

それまで30分近くかかっていたものを15分程度で出来るようにレシピを考案しました。

また本格料理として当時もてはやされたホワイトソースは、それまで小鍋で焦がさないようにゆっくりと丁寧に火を入れて作るものだったのが、カツ代は具材に直接バター小麦粉を入れてまぶすようにして炒め、そこに牛乳や生クリームを投入して作れるように発案しました。

どちらも今では当たり前の作り方のようですが、当時は驚愕の方法でそれまで「手抜き・時短=味がイマイチ」という概念を根底から覆しました。

【主婦と料理】料理をきちんと作らないと罪悪感を感じる主婦たち

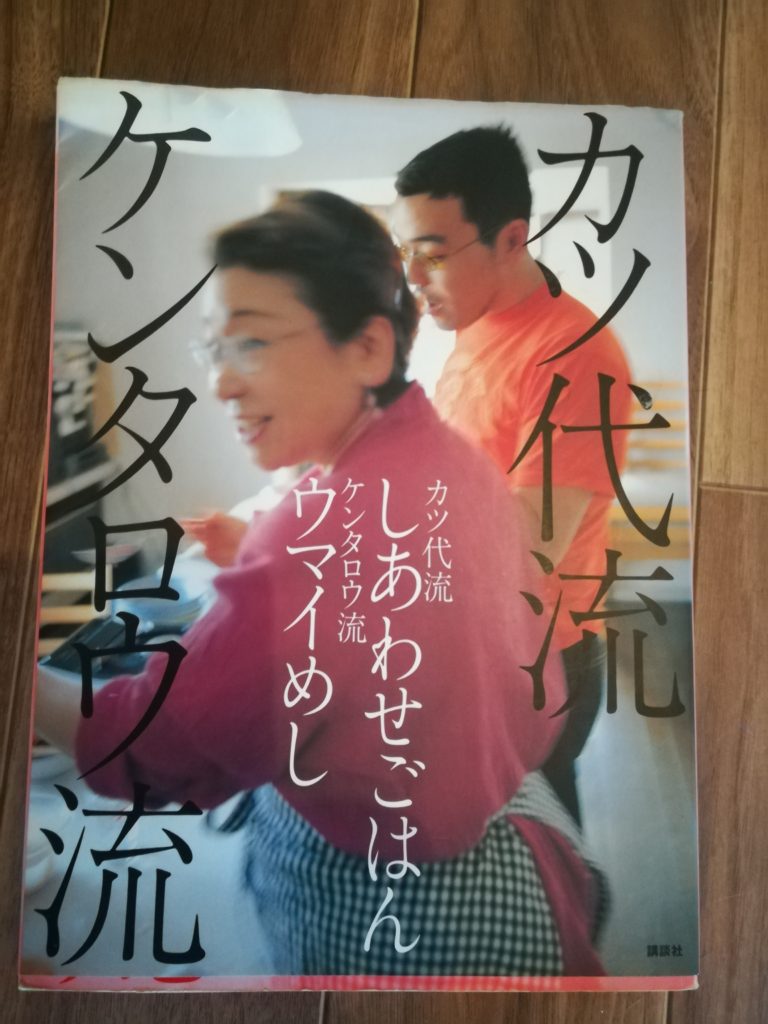

親子のレシピ本もおすすめ

これは今の主婦たちにも共通した認識だと思うんですが、主婦たるもの、料理をキチンと作らないと夫や子どもに申し訳ないという想いがありますよね。

例えば、疲れてクタクタで、レトルトカレーを温めるだけのパワーしか残っていないとき。

子どもが喜んで食べているのを見ても「ごめんね、コレしか出来なくて…」という思いでいっぱいになります。

(家族に栄養のある食事を作ってあげられないなんて、なんて自分はダメ主婦なんだ…)

今でこそこういう想いを抱いている主婦が大多数なんですから、小林カツ代の活躍した昭和後期にはもっと多かったでしょうし、二世帯で暮らす人や、亭主関白な夫も多かったでしょう。

そんなときに「いいのよ!スーパーのお総菜の焼き鳥で焼き鳥丼にしちゃおうよ!」「温泉玉子のせたら栄養満点よ!」なんて言ってくれる料理研究家のパワーたるや、ものすごかったと思います。

小林の考えが集約された本の一つが、『働く女性のキッチンライフ』である。まえがきで、

「とにかく仕事を持ち続けていきたいというのであれば、少しでも良い方向に、らくな方向に持って行く方法論が、もっと論じられてしかるべきです。

現実からかけ離れた理想を語るのではなく、働く女にとって、夫にとって、家族にとって、毎日の生活を少しずつでも良い方向へ持って行くための地に足の着いた方法論を…」

と実感に基づいて描き、「女一人がきりきりするのではなく、家族すべてが職を大切にする方向に持っていくことです」と続ける。

小林カツ代は男も女と同じように家事スキルを磨くべきだと考えました。

テレビや雑誌で活躍する間、夫は家事をしない。そういう時代じゃなかった、といえばそれまでですがやはり共働きで忙しくなるにつれて夫に対して不満が募るようになるのも当然でしょう。(のちに別居しています)

男性も家事をすべき、という想いから息子のケンタロウ(のちの料理研究家)に子どもの頃から料理・縫物・洗濯はしっかり教えたそうです。「女性も男性も生活するうえで能力は同じ」という信念がありました。

「料理は愛情」。確かに、愛情という名の手間暇をかければ、料理はおいしくなるという考え方は理解できないわけでなはい。

けれども、時間とお金に余裕のある専業主婦ならまだしも、日々、時間に追われている働く女性には、この言葉は極めて「残酷」だった。仕事でクタクタになって家に帰り、お腹をすかせてべそをかく子どもをあやしながら、夫に帰宅にまにあうように夕ご飯を作らなくてはならない。

ましてや、カツ代は、愛情さえあれば、美味しい物が作れるなんて甘い考えはこれっぽっちも抱いたことがないと語っていた。作る「技術」が伴わなければ、本人が愛情だと思っても、食べる相手には苦痛でしかないと、常に「技術」の必要性を訴えていた。【出典:私が死んでもレシピは残る 小林カツ代伝】

よくテレビなんかでも「ええ、これだけ?」「今日何してたの?」なんて夫や家族に言われながら夕飯を食べる。出てくる料理を当然のような顔をして、テレビやスマホを眺めながら食べる…という光景があります。

主婦としては忙しい中「こんなもの」と思いながら食べられる料理ほど辛いものは無いですよね。夕飯を何にしようか聞くと家族に「なんでもいいよ」と言われるのも腹が立ちます。

働くなら家事に家族を巻き込むべきだ、といった小林カツ代の想いは言い換えると「家事は女だけのものではない」ということ。考えてみれば性別や年齢にかかわらず人である限り、洗濯物が出て、お腹を空かせるのは当たり前です。

そんな「主婦の仕事」というのは決して「女のやるような」と侮蔑的に言われるものではないですよね。

母親たちが罪悪感を感じるべきではないんです。感じるべきは家事を押し付けている(一部の)夫たちなんです。

堂々と「ああ、簡単だけど美味しかったね♪」と家族にニコっとできればいいんですよね。

【料理と主婦】女性にも原因がある?主婦としての役割を担う重圧

晩年、英語と文化を学ぶためにアメリカに留学した小林カツ代。その際にこんな経験をしています。

カツ代はホストファミリーのシャロ―に「なぜ、日本の女性は結婚したら仕事を辞めるのか」と質問され、思わずこう答えた。

「夫の世話をしなくちゃならないから」

この「世話」というニュアンスを正確に伝えるのは、カツ代の英語力では難しかっただろうが、その答えで、そのニュアンスが正確に伝わっていることが分かる。

シャロ―は不思議そうな顔でこう聞き返したという。

「あなたの恋人はどこにハンディキャップを持っているの?」

カツ代はこの質問を受けたとたん、ピカっと目の奥の瞳孔が開いたと語っている。そして、これは男の問題だけではなく、日本の女にも問題があると考えた。そう確信した背景には、米国で暮らす日本家庭を訪ねたときに、次々とこんな言葉をかけられたことにあった。

「よくご主人が許して下さいましたね」

「留守中、どなたかお世話する人がおられるのですか?」カツ代はこうした質問責めにうんざりしたが、同時に、私が逆の立場だったら同じような質問をしたかもしれないと語っている。日本において主婦が長く留守することの難しさを改めて痛感した体験だった。

【出典:私が死んでもレシピは残る 小林カツ代伝】

私の周りの主婦の方たちも(多くの人と同じように)同じような感覚の持ち主です。どれだけあわただしくしていても、また旧友と遊んでいても夫の夕飯や洗濯物はしっかりとこなします。

仕事で出張の際も「夫に許可を取る」と言い、子どもはおばあちゃんに預ける、といいます。夫(父親)が家にいるにも関わらず、全く生活に関しての戦力とは見なしていません。むしろ、従い、世話を焼いて当然だと思っているんです。

「この間仕事で疲れて帰ってきてから台所に立って、夫に『夕飯何がいいの?』って聞いたの。

そしたら『かつ丼でいいよ』だって。向こうにとっては丼ものは妻に楽させるものだと思ってんねん。

一から肉にパン粉つけてカツ揚げて、そのうえ玉子でとじる…っていう手間をなんとも思ってないんよ」

つい最近こんな愚痴を聞きました。反抗して喧嘩になると疲れるから、とその主婦は黙ってかつ丼と味噌汁を作ったそうです。

しかし、私はこの話を聞いてこういうとき『かつ丼』を作ってしまう女性側にも大いに責任があるんじゃないか。自ら進んで都合の良い「主婦」という役割を担っているのではないかと思いました。

女性は料理(家事)をするために生まれてきたのではないし、そのことを強いられるという風潮にこそ問題があるんです。「料理は愛情ではなく、技術である」という明快な発信をした小林カツ代さんの肉じゃがは今ではうちの味でもあります。

夫も好きな「うちの味」の肉じゃがが、女性の社会進出と人権問題の礎となった小林カツ代さんの味だということを

今のうちに伝えなくてはいけませんね。

森雨でした。

おすすめの肉じゃが、載ってます。こっくりとした味付けでご飯がすすんで困る…。

元々イラストを勉強していた小林カツ代さんのイラスト付き。勉強になります。

ケンタロウ氏のレシピは男性に作ったらウケること間違いなし!元祖「彼氏に作ってあげたい」レシピですね。

(ところで彼氏に作ってあげたい気持ちはわかるが、逆もありだよね?女性誰しもが『作ってあげたい』と思ってると思ってほしくないからあまり好きじゃないタイトルだわ…)

おまけ:【主婦と料理】お弁当に対する違和感

私はお弁当作りが苦手で、夫にも週に3日くらいは最低でも持たせていますが(節約の為に)それでも残り物がない・冷凍食品がない!という日は「今日は出来ん!」といって昼代を渡しています。笑

お弁当ってすごくすごくすごくめんどくさくないですか?

お弁当の本を見るだけで私はうんざりしてしまいます。ご飯をつめ、そのそばに3種類から4種類のおかず…二段弁当というものもあります。

アメリカの子どものランチボックスはサンドイッチとジュースとリンゴ!というようなメニューが大半らしいのに、

日本の子どもたちのお弁当は「キャラ弁」というものまであり、もう「何時間かけたんだよ!」と突っ込みたくなるクオリティで(朝から料理嫌だ…)というママを刺激してくれます。

お弁当のおかずをちまちまちまちま作りながら、一人辛がっていました。今でも夫は「弁当くらいは作ってもらえるもの」と思っています。息子はこないだ初めて保育園の遠足で弁当が必要になり、数日前からメニューを考えて作りました。(完食してもらえてお母さんはマジで嬉しかったよ…)

お弁当本に関しては、小林カツ代・ケンタロウと共通した理念を持っているレシピ本を見つけたのでおススメしておきます。

中国の料理研究家・ウーウェンさんのお弁当のレシピ本です。「お弁当でたりない栄養は朝・夕食で取ればOK」といい、とにかくお弁当作りが苦痛にならないように出来るだけ簡単に!というスタンスでやっていてこれがなんとも(弁当苦手過ぎる主婦)をホッとさせる内容なんですよ。

日本では弁当に力入れすぎで、弁当の内容も先生がチェックしているなんて話もよく聞きます。それだとおかず少なめ弁当を作ることは出来ませんよね…( ;∀;)

共働きやシングルマザー(ファザー)も多い中、弁当の中身まで充実させよ!芸をこらせ!それが愛だ!なんて時代錯誤もいいとこだと思うんですが……

弁当に関してはなかなか進化しないのが現実です。中高生のお母さんたち、お疲れ様です…。。

小林カツ代氏は、一週間に一日、数時間家政婦さんに掃除をお願いしていたそうです。

「家の中が朝ぐちゃぐちゃでも、家に帰ると片付いている…。一日でもそういう助けてもらえる時間があると心からホッとして余裕ができた」そう。

今はお試しから安価に利用できるハウスメイドがたくさんあります。「たった数時間だったけど、本当に助かった」という主婦が多いです。おすすめ。

読者コメント【まめに返信してます】